Die Gräber von Jacquin pere et fils

Englische Gaerten in Wien und Umgebung

Am Beispiel des Laxenburg - Parks und des Botanischen

Gartens in Wien.

© Franz Krahberger

Eine Hommage an Stefan Endlicher

Entwurf des Garten & Park Media Projektes

Die Gräber von Jacquin pere et fils

Mehr oder minder zufällige Spaziergänge durch den Landschaftsgarten von

Laxenburg machten mich für die Idee und die Gestalt des Parks

empfänglich. So begann ich mich nach ausgedehnten und gezielt gelenkten

Spaziergängen für die “verborgene Struktur“ des Parks zu

interessieren.

Die Gärten wurden offensichtlich zum Zweck und mit der Absicht

angelegt, Natur in harmonischer Vielfalt dem Betrachter, dem Wanderer

darzubieten.

Die scheinbare Wildheit des englischen Landschaftsgartens ist Ergebnis

überlegten und durchdachten, sowohl gärtnerischen wie auch

künstlerischen Handelns.

Einer meiner ersten bewußten Eindrücke war, daß es ich es hier mit der

Darstellung einer Kosmogonie zu tun hatte, die sich des natürlichen

Anscheins bedient, um auf tiefer oder weiter liegendes und reichendes

hinzuweisen.

Auffällig war, daß der Landschaftsgarten oberflächlich so gar nichts mit

den domestizierten Gärten der Renaissance und des Barock zu tun hat.

Ich muß jedoch hinzufügen, daß mich gerade die Beschäftigung mit den

Gedankengängen der Renaissance für die Realität des Landschaftsgarten

vorbereitet hat.

Diese Form des Parks verfolgt die Intention, Kunst und Natur in

harmonischer Weise miteinander zu vereinen, ohne dies auf den ersten

Blick offensichtlich werden zu lassen. Das Ziel dieser Intention ist der

Betrachter, der Spaziergänger, der Schwärmer.

Der Landschaftsgarten ist also nicht als Reservat der Natur, des

Natürlichen zu betrachten. Er entspricht auch nicht der

Paradiesvorstellung. Er sensibilisiert den Blick und damit des Wesen des

Betrachters. Er verwirklicht im weitgehenden Sinn Ästhetik in ihrem

ursprünglichen Sinn als verfeinerte Wahrnehmung. Er erfüllt ein

durchdachtes Kalkül und meidet dabei die Plumpheit der Domestizierung

der Natur durch geometrische Formen.

Er macht die Liebe zur allumfassenden Natur deutlich, gewissermassen ein

naturschwaermerisches wie romantisches Projekt.. Winckelmann nennt

weiters Sentimentalität, Melancholie und historisches Bewußtsein als

menschliche Empfindungen und Erkenntnis, die in die Idee des Natur-Parks

verwoben sind.

Und tatsächlich, der Laxenburger Park hat, wenn man ihn über die

Jahreszeiten hinweg ergeht, mehrere Gesichter. Helle, lichte und

düstere und er ist niemals wirklich leicht.

Zur kalkulierten visuellen Übertragung gesellt sich die Bewegung. Die

“verborgene Struktur“ des Parks eröffnet sich erst dem Geher. Das

umfassende Kunstwerk bildet sich also erst in jenem heraus, der sich der

Mühe des Umganges unterzieht.

Godehard von Hoensbruch schreibt anlässlich der Revitalisierung des Parks von Schloß Türnich:

Die Idee des Landschaftsparkes zielt darauf, im Betrachter

Stimmungen und Stimmungsbilder durch wechselnde, aber harmonische

Abfolge möglichst naturnaher Situationen zu wecken. Diesem Ziele dienen

gleichermaßen Bäume, Sträucher, Stauden, Gräser und Pilze, aber auch die

Vielzahl der Insekten und Vögel und schließlich die unterschiedlichen

Wiesen, in die das Licht einfällt. Nur eine Komposition aus allen

Elementen kann die erwünschte Stimmung charakteristischer

Natursituationen hervorrufen. Ein richtig verstandener Landschaftspark

ist also per se ein ausgezeichnetes, weil vielfältiges Biotop. Hierzu

gehört auch das Werden und Vergehen, und zwar nicht in der Abfolge der

Jahreszeiten, sondern auch im Wachsen und Sterben und vor allem im

Umsetzen des Gestorbenen in neues Leben. deshalb wird Laub und Holz

liegengelassen und tote Bäume nur dann gefällt, wenn dies aus Gründen

der Sicherheit geboten ist. Geschnittener Rasen gehört nicht in den

Landschaftspark. Nur Wildwiesen und die Mannigfaltigkeit der

Staudenflora in den halbschattigen Bereichen vermitteln uns ein Bild vom

Reichtum der Natur.

In dieser Beschreibung erkennen wir ähnliche und weitere Aspekte des

Laxenburger Parks. Es ist so, das Parks, die dieser bestimmten

Geisteshaltung entsprechen, quer durch Europa errichtet wurden. Géza

Hajós nennt sie die romantischen Gärten der Aufklärung.

Hoensbruch meint weiters, daß das Idealbild einer Landschaft in diesen

Parks umgesetzt wird. Doch dieses Idealbild einer Landschaft zielt auf

die Seele des Betrachters. Es sind also in Wahrheit Seelenlandschaften,

Übertragungen von Ideen.

Sie entsprechen wieder unserem heutigen Zeitgefühl. Nur hat die

innewohnende Mahnung an die Vergänglichkeit ein fast erdrückendes

Gewicht gewonnen. Denn nicht nur der individuelle Betrachter wird aus

der Welt verschwinden, und das war den Aufklärern sehr klar, sondern

die Natur selbst ist kaum zweihundert Jahre nach dieser Gartenbewegung,

diesem Versuch des Zurücks zur Natur, in Auflösung begriffen.

Zur Melancholie und zur Sentimentalität des einzelnen, der nach seiner

abgelaufenen Zeit das Paradies des Lebens verlassen muß, gesellt sich

die Angst vor dem unwiederruflichen Tod der Natur selbst.

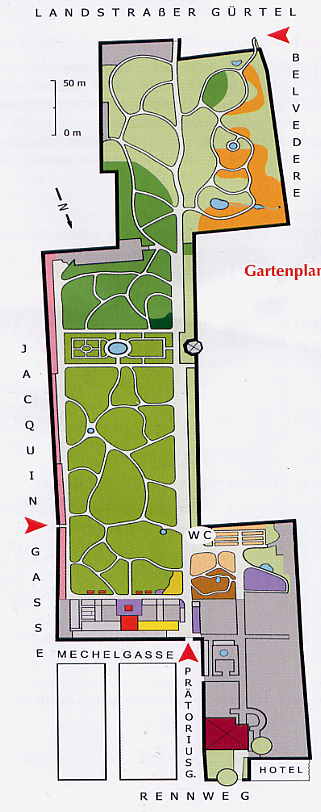

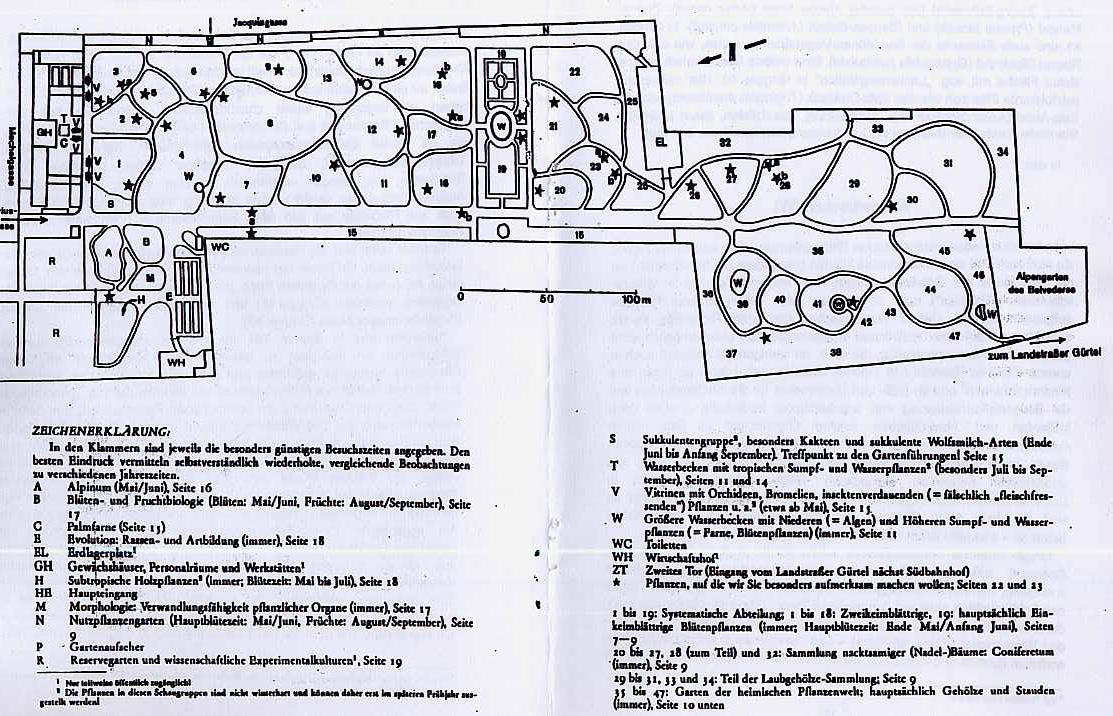

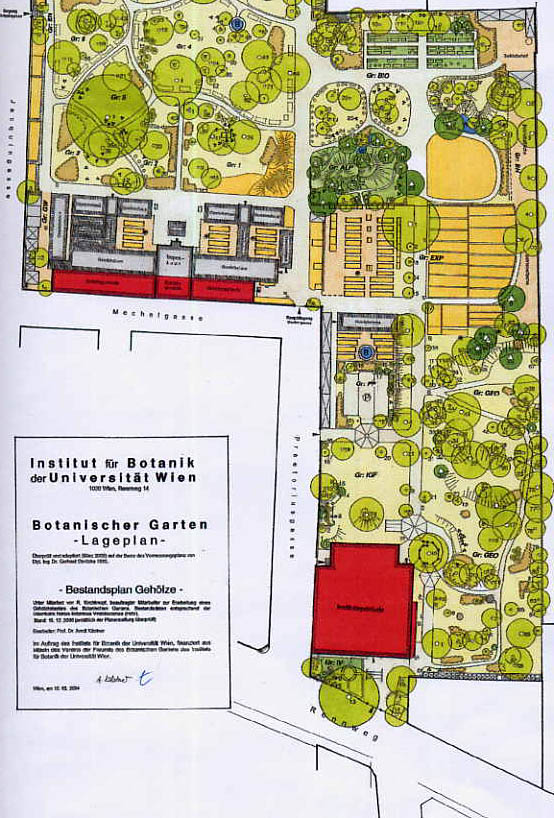

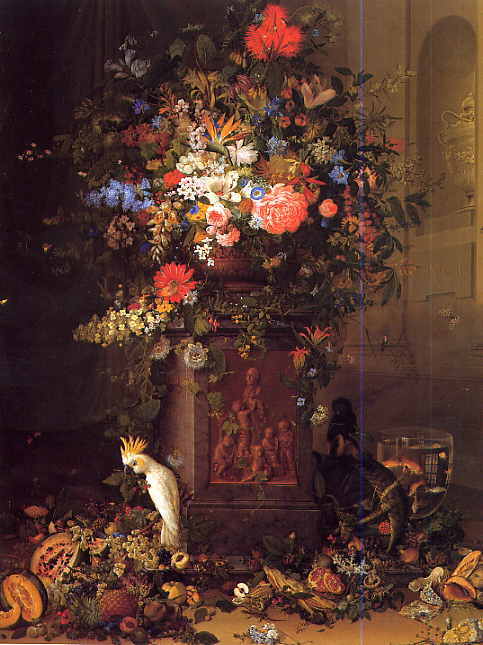

Eine Besonderheit englischer Gartenlandschaft stellt der Hortus Botanicus Viennensis,

der Wiener botanische Garten, wie er von Stefan Endlicher zu Mitte des 19. Jahrhunderts

in Folge der barock strengen Gartenanlage von Nikolaus von Jacquin und dessen Sohn Joseph

errichtet worden ist.

Überblick

Begründet wurde der Hortus Botanicus von Ihro Majestät Maria Theresia

auf Anraten ihres Leibarztes Gérard van Swieten 1754 und diente den

Studenten der Medizin, der Pharmazie und der neu begründeten Botanik und

Chemie zu anschaulichen wie praktischen Studien.

Nikolaus Jacquin (1727 - 1817) errichtete die ersten Gewächshäuser, erweiterte die

Freilandsammlungen und ordnete den Content nach dem Linnéschen System. Sein

Sohn und Nachfolger vergrösserte und erweiterte die Anlage in Beibehaltung der

Struktur.

Dessen Nachfolger, Stefan Ladislaus Endlicher (1804 - 1849) entwickelte eine Genera Plantarum, kurz zusammengefasst

in seinem Enchiridion Botanicum exhibens classes et ordines plantarum

accedit nomenclatur generum et officinalium vel usualium indicatio.

auctore Stephano Endlicher, M.D. botanicus in facultate medica vindobonensi

Prof.P.O., erschienen 1841 in Wien.

Endlichers dicht gepacktes Gartenmuseum mit mehr als 8500 Pflanzenarten

geht in der geistigen Konzeption über den noch symbolisch befrachteten

englischen Garten am Beispiel Laxenburgs, vergleichbar der Fürst Pückler

Muskauischen Gartenanlage in Preussen, heute an der deutsch polnischen

Grenze in Ost-Brandenburg gelegen, radikal hinaus.

Abteilungen

Endlichers Garten ist befreit von philosophischen Lasten wie innerten Signaturen der Herrschaft.

Es ist der Natur- Garten par excellence und atmet die Freiheit wie die Kenntnis

der Naturwissenschaften. Die Ästhetik des Gartens folgt nicht mehr

formalen, im platonischen Sinne strukturierenden Verhältnissen sondern bildet

die Vielfalt der Natur und der Pflanzenarten ab, in dem diese real präsentiert

werden und ihren Reiz aus der ihnen selbst innewohnenden Schönheit der Natur

abgewinnt.

Bambuslandschaft

Überblick

Wege und Inseln sind so angelegt, dass sich an deren strukturellen Rhizomatik

die verschiedensten Untergruppen vernetzen können. Sie konkurrienen einander,

sie ergänzen sich in einer flexibel angelegten unitas pluralis.

Sowohl Endlichers Ordnungssystem wie auch seine Repräsentationsform sind

radikal modern und auch als solches noch immer spürbar.

Betritt man den botanischen Garten, wird man keineswegs in den Formenkanon

vergangener Epochen, wie etwa im parallel gelegenen Belvedere Park versetzt,

sondern erfährt und erwirbt die aktuelle Gegenständlichkeit der Natur.

In Stefan Endlichers Garten befindet man sich sozusagen in der Realzeit der

Natur, durchaus vergleichbar der Alexander von Humboldtschen Kosmologie,

die sich von der menschlichen Kosmogonie und von der strikten Regulierung

falsch verstandener religiöser Ordnung, die in Wahrheit blosse menschliche

Machtwillkür wider spiegelte, endlich befreit hat.

Stefan Endlichers Garten ist nicht Garten der Aufklärung im Sinne der Education

mittels Herausbildung zeigender symbolischer Formen, wie sie noch

in Johann Wolfgang Goethes Pädagogischer Provinz in Wilhelm

Meisters Wanderjahren repräsent sind, sondern stellt eben das

letztendliche Ziel der Aufklärung, die kreative Wechselwirkung von Natur

und menschlicher Gestaltungskraft an sich dar. Es ist der Garten

an sich, für sich und für uns.

Die Familie Endlichers ist aus Bayern in die Monarchie zugewandert.

Nach Studien in Budapest und Wien empfing Endlicher die niederen

Weihen, verliess jedoch 1826 die geistliche Laufbahnund wurde

1828 in der Wiener Hofbibliothek angestellt, wo er eine Abfassung

eines Kataloges der Handschriften übernahm.

In der Folge beschäftigte er sich intensivierend mit botanischen Studien

und wurde 1836 Kustos am Hofnaturalienkabinett, das ihm als

erstes wissenschaftliches Institut eine eigene Zeitschrift verdankt.

Dem 1839 zum Professor der Botanik ernannten wurde 1840 unter

Nachlass der Prüfungen der medizinische Doktorgrad verliehen.

Der Direktor des Botanischen Gartens erwarb er sich grosse Verdienste

um dessen Neugestaltung und um die Errichtung eines Museumsgebaeudes.

Obwohl Endlicher die Gunst Kaiser Ferdinands genoss, dem er durch

Jahre regelmässig naturwissenschaftliche Vorträge hielt, wandte er sich

1848 der freiheitlichen Bewegung zu, zeitweilig als Kommandant des

akademischen Militär Korps und wurde in das Vorparlament von

Frankfurt und in den Reichstag von Kremsier gewählt.

Mässigungsversuche machten ihn bei den Studenten unbeliebt, eine Denunziation

als Hochverräter bei der Regierung zwang ihn zur Flucht. Endlicher war

zwischen die Fronten geraten.

Endlichers wissenschaftliche Arbeiten umfassen zusätzliche klassische,

deutsche und chinesische Philologie., Numismatik und Rechtsgeschichte.

Seinen Ruhm begründete er jedoch als Botaniker, vor allem durch seine

Genera plantarum, die bis zu J.D.Hooker und G.Benthams gleichnamigen

Werk die umfassendste Darstellung des Pflanzenreichs in einem

natürlichen, allerdings noch Konstanz der Arten voraussetzenden

System bildeten.

Im Gegensatz zu der wenig erfolgreichen Haupteinteilung steht die

ausgezeichnete Charakteristik der Gattungen und Familien, die ihm

weiteste Anerkennung verschaffte.

Die mit F.Unger herausgegebenen „Grundzuege der Botanik“ (1843)

bringen - eine Idee Endlichers - erstmalig Textillustrationen.

Für die Botanik Österreichs bedeutete das Wirken dieser beiden

Gelehrten eine neue Blütezeit nach einer Periode vorübergehenden

Stillstands.

Mitglied der Akademie der Wissenschaften Wien, an deren

Gründung Endlicher entscheidend beteiligt war.

1848 trat er jedoch nach einem Konflikt mit Hammer Purgstall

wieder aus.

Friedensklasse des Pour le mérite

Nach dem Tod von Jacquin II übernahm Stefan Endlicher

das Ordinariat für Botanik und die Gartendirektion.

In Ausführung seiner Vorstellungen eines „Natürlichen

Systems“, wie er es in „Generum Plantarum“ publiziert hatte,

wurde 1841 mit der völligen Neugestaltung des Gartens

begonnen.

Auf der Fläche des alten Gartens wurde eine offizielle

Abteilung mit 196 Beeten angelegt und an der Südseite das

botanische Museum eingerichtet. Endlicher pflanzte 8166

Arten.

1849 wurde Eduard Fenzl (1808 - 1879) der mit Endlicher

zusammen gearbeitet hat, Gartendirektor.

Er setzte die Neugestaltung des Gartens im Sinne Stefan

Endlichers mit Hilfe des Obergärtners Josef Dieffenbach

endgültig durch.

Darstellung der Endlicher Konzeption vorerst in grossen Zügen.

Der kleine Alpengarten

Im Detail sollen vor allem der kleine und der grosse Alpengarten,

das Pannonicum und die Reproduktion der Rax-Fauna gezeigt werden, um

im weiteren Bezüge zu den realen österreichischen Naturlandschaften

herzustellen.

Offizielle Website des Botanischen Gartens der

Universität Wien

Der Bildhauer Wilhelm Beyer, der an der Gestaltung des Laxenburger

Parks mitgewirkt hat, schreibt in seiner Abhandlung über den

Landschafstgarten, in der er auch sein bildhauerisches Angebot

ausbreitet, also Bacchanten, Floren, Grazien, Satyrn und Pan, Apolls und

Dianen mit ihren Nymphen, Nayaden, Leda, Schwäne und murmelnde Bäche,

“Das Wasser ist die Seele des Erdbodens“.

Diesen Satz möchte ich zu einem Schlüsselsatz des Laxenburgprojektes

machen. Denn gerade das den Park durchpulsende Wasser des an die

Triesting gebundenen Zubringerkanals ist extrem bedroht, seit Jahren

durch Abwasser verschmutzt, durch chemische Einbringungen aus der

Landwirtschaft überdüngt und knapp an der Kippe. Entsprechend ist die

Situation des Wassers in der Parklandschaft.

Hin und wieder merkbar, riechbar und betrüblich schlecht.

Die Situation des Wassers als Teil des Gesamtkunstwerkes Park betrifft

natürlich symbolisch im weiteren unsere Umwelt, unsere Lebensqualität.

Das Laxenburgprojekte zielt nicht ab auf einen beliebigen

künstlerischen Spektakel, in dem Zelte aufgeschlagen und wieder

abgebrochen werden.

Es soll über die kulturelle Botschaft hinaus zur Sensibiliserung in

wesentlichen Überlebensfrage beitragen und eine Initiative zur

Revitalisierung der Naturlandschaft und der Reinigung und Reinhaltung

der natürlichen Fliess-Gewässer sein.

6/9/2004:

Wir sind heute in Laxenburg gewesen. Der Park hat offenbar fürs erste die nun fünf Jahre zurückliegende

Krise bedingt durch die Wasserverschmutzung überwunden und verarbeitet. Wie

weit eine veränderte Bewirtschaftung dazu beigetragen hat, werde ich in Erfahrung bringen.

Mitarbeiter des Franzensburg Museums haben die gefährlich an der Kippe stehende Krise der Parklandschaft

in guter Erinnerung und wissen um die Gefahren Bescheid.

Im Oktober 2001 wurde in Auftrag des Bundesdenkmalamtes ein Parkpflegewerk unter Leitung

von Prof . Franz Bódi das Parkpflegewerk begonnen und der Forstmeisterkanal endlich

von den Schlammrückständen, in denen sich wesentlich die Gewässerverschmutzungen ablagern,

befreit und entlastet.

Die Zubringergewaesser sind jedoch nach wie vor in einem bedenklichen

Zustand. Die Krise der Laxenburger Naturanlage kann jederzeit wieder

eintreten. Ein rigides allgemeines Wassersanierungskonzept ist nach wie

vor zu empfehlen und würde auch den Anwohnern der Triesting, der

Schwechat und des Wassereinzugsgebietes der Niederösterreichischen

Industrieviertels zugute kommen.

Sowohl in Kärnten wie auch in der Steiermark sind derartige Projekte

gelungen und haben sich als machbar erwiesen und langfristig

bewährt.

Denkt an die Zukunft der Welt !

Jacquins Denkmal

Ein Huldigungsbild von Johannes Knapp, 1822

Aktuelle Garten- und Landschaftsarchitektur

Shunmyo Masuno; Japan Landscape Consultants

Antonio Perazzi; studio de aeseaggio

Taylor Cullity Lethlean; Melbourne